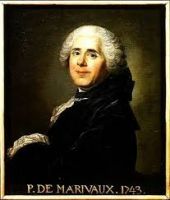

MARIVAUX Pierre Carlet de Chamblain de (1688-12 février 1763)

1er mars 2015

En 1720, ruiné par la banqueroute de John Law, le mondain et bel esprit qu’il était embrassa la carrière d’auteur professionnel en s’affirmant dans trois domaines :

- le journalisme, en créant un nouveau périodique, Le Spectateur français, et en collaborant à d’autres publications, notamment au Mercure, où il se montrait agréable conteur et fin psychologue.

- le roman où -après ses premiers écrits qui, au moment de leur publication, n’attirèrent pas l’attention du public - il revint à partir de 1731 avec La Vie de Marianne et Le Paysan parvenu.

► Auteur dramatique et romancier français

- l’auteur dramatique dont le théâtre varié passe de la comédie héroïque et romanesque à la comédie de mœurs, de la comédie à la thèse sociale et philosophique à la comédie sentimentale et moralisante.

Après avoir affronté plusieurs échecs, dont il rendit responsable le jeu des comédiens de la Comédie française peu adapté à son œuvre, le secours vint du Théâtre-Italien qui, ayant quitté Paris, fut rappelé par le Régent, en 1716, tant les Parisiens le regrettaient.

Par sa nature, le dialogue marivaudien était en parfait accord avec le talent de comédiens rompus à la

« commedia dell’arte », plus spontanés et bien plus souples aux directives que ne l’étaient les acteurs du Français. Avec eux, il trouvait des traditions de fantaisie et de liberté qui favorisaient à merveille ses propres tendances. Grâce à eux, il apporta au théâtre un ton singulier, neuf et inédit et le renouvellement de la dramaturgie qui se faisait attendre depuis Molière.

De cette époque datent ses plus grands succès qui lui valurent de passer à la postérité : La Surprise de l’amour (1722), La Double inconstance (1723), Le Jeu de l’amour et du hasard (1730), Les Fausses confidences (1737) ou encore L’Epreuve (1740).

Maître de la psychologie féminine, s’il n’avait pas la puissance de Racine ou de Molière, il était parfait et inimitable et dans son genre.

A la finesse d’analyse correspondait une extrême subtilité d’un langage original et personnel qu’il inventa et qui fut d’emblée nommé « marivaudage ».

A partir de 1733, il fréquenta le salon de Mme de Tencin qui devint une amie précieuse et dont l’aide le fit élire à l’Académie française (1742) contre Voltaire auquel tout l’opposait et qui ne l’aimait pas. D’ailleurs, Marivaux resta toujours à l’écart du clan des philosophes.

Malgré sa renommée, boudé par le public du Français, et le Théâtre-Italien étant une scène secondaire, ses succès ne furent pas éclatants. Avec le temps, une nouvelle génération littéraire arrivait qui lui reprochait de « manquer de sérieux » et d’y prétendre en vain. Avec résignation, Marivaux se prépara à mourir dans la paix, le silence et… l’oubli.

Sa mort passa presque inaperçue. Les recueils des périodiques l’enregistrèrent brièvement comme une nouvelle attendue depuis longtemps et qui n’émouvait guère l’opinion. Seules la Gazette de France et la Gazette se fendirent de quelques mots dans leur nécrologie. Le Mercure, dont il avait si souvent été le collaborateur, ne fit aucune mention de sa disparition.

Au 19ème siècle, il fallut le succès d’Afred de Musset pour provoquer une véritable résurrection de son œuvre dont la modernité semble parfois nous être adressée.

Où fut-il inhumé ?

L’indifférence affichée à sa mort n'a pas facilité la mémoire documentaire et, depuis, aucun document commentant ses funérailles et son inhumation n’a, à ce jour, jamais été retrouvé.

De plus, tous les actes des registres paroissiaux le concernant (baptême et décès) disparurent dans l’incendie de l’Hôtel de Ville de Paris (1871).

Reste le fil ténu de son domicile, rue de Richelieu, dont la partie qu’il habitait était du ressort de l’église Saint-Eustache où ses funérailles eurent probablement lieu.

Et ensuite ?

- L’église ?

Son nom n’apparait pas dans La liste des principales familles inhumées dans l’église Saint-Eustache dressée par l’abbé Gaudreau en 1855, ni dans aucune autre liste.

- Le cimetière des Innocents ?

Un temps, la paroisse Saint-Eustache disposa de ce cimetière mais pour les habitants du sud-est de la paroisse, soit à l’opposé de la rue de Richelieu.

Au regard de leurs dates d’ouverture et de fermeture les deux sont tout à fait possibles même si Saint-Joseph, étant le plus connu, remporte souvent les suffrages pour le lieu probable de sa tombe.

A moins qu'ils ne soient encore sous la chaussée ou un immeuble, ses restes furent déposés aux Catacombes après la fermeture de ces cimetières

Parmi les sources consultées:

Sur la mort de Marivaux: Marivaux, sa vie et ses œuvres, par Gustave Larroumet (1852-1903)

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX

par Marie-Christine Pénin

| THEMES |

| DE A à Z |

Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.